Backofenhitze, Beschleunigung, Zeichentransfer: Beobachtungen zum Alltag des internationalen Kulturaustauschs während der Künstler-Residency des Goethe-Instituts in Bangalore

Der Schlüssel passt nicht. Schrecksekunde kurz vor Mitternacht. Einen Moment schaut Saskia Groneberg verzweifelt: „Sind wir etwa im falschen Haus?“ Wir stehen in einer schummrig beleuchteten Sackgasse im Bangalorer Stadtteil Richmond Town: Dschungelhafte Vegetation ringsherum, gefühlte Temperatur: 40 Grad. Die Wohnungstür klemmt. Saskias „Host“ ist nicht da. Die Aussicht, ihr Stipendium auf der Straße antreten zu müssen, begeistert die Münchener Künstlerin nicht wirklich. Schließlich, der Taxi-Fahrer zieht kräftig, klappt es.

Türöffner – der erleichternde Moment beschreibt ganz gut, was das Residency-Programm des Goethe-Instituts in Indiens drittgrößter Stadt ausmacht. Denn das Apartment, in dem die 31-jährige die nächsten zwei Monate wohnen wird, gehört Naresh Narasimhan.

Der bekannte Architekt ist einer der wichtigsten Stadtplaner in Bangalore. Und wenn jemand etwas über Lalbagh, den Botanischen Garten der Stadt weiß, der Groneberg hierher gelockt hat, dann der leidenschaftliche Cineast und Kunstfreund, der das VW-Werk in Pune geplant hat und eine riesige Sammlung von Stadtplänen besitzt.

Zwei Mal zwölf Künstler lädt das Goethe-Institut jedes Jahr in die Hauptstadt des südindischen Bundestaats Karnataka ein. Und das „Host-Prinzip“ garantiert, dass sie nicht, wie bei so vielen Residencies, im Elfenbeinturm bleiben, sondern unter die Leute, in die Szene kommen.

„Wir machen hier keine Schlüsselresidenzen, wo die Leute einen Apartmentschlüssel in die Hand gedrückt bekommen und ein paar Monate später hauen sie ab, ohne dass jemand etwas von ihnen mitbekommen hat“, sagt Instituts-Chef Christoph Bertrams, der das Programm 2011 entwickelt hat.

Ein Netz von 25 „Hosts“ hat der agile 60-Jährige, der in Kuba das Goethe-Institut und in Berlin das Goethe-Forum leitete, in Bangalore gewoben. Vom Stadtforscher bis zur Tänzerin hat er für jeden „Resident“ einen Ansprechpartner parat. Saskia wird also keine Zeit mit Networking verschwenden müssen.

Mit Nareshs Hilfe und dem seines großen Architektenbüros Venkataramanan Associates kann sie direkt damit loslegen, den Mythos von Bangalore als „Gartenstadt“ kritisch zu durchleuchten. „Auffällig viele Musliminnen hier“ bemerkt sie beim ersten Spaziergang in dem leicht verwahrlosten Lalbagh-Park auf, den Sultan Haider Ali 1760 in der Stadt anlegen ließ.

Am Abend erklärt ihr Suresk Jayaram, dass sich die Frauen der Religionsgemeinschaft, zu der sich gerade mal 14 Prozent der Bangalorer zählen, dort „sicher fühlen“. Der Künstler und Kurator hat das Visual Art Collectiv der Stadt mitbegründet.

Zur Begrüßung der neuen Stipendiaten hat er im verwinkelten Atelierhaus an der Shanti-Road ein kleines Buffet aufgebaut. Stolz verweist er darauf, dass in dieser „cosmopolitain community“ Künstler aus Indien gemeinsam mit solchen aus dem tödlich verfeindeten Pakistan ausstellen.

Bangalore, gut 1700 Kilometer südlich von Delhi auf dem Dekkan-Plateau gelegen, ist vielleicht nicht der Hotspot der Goethe-Künstlerresidenzen. Aus Künstlersicht hat die Stadt aber Vorteile. Hier muss sich niemand an einem Mythos abarbeiten, wie in Mumbai oder Kolkata.

In den letzten 15 Jahren ist die einstige Provinzstadt zu einer Megalopole angeschwollen, in der alle Widersprüche von Industrialisierung und Globalisierung zusammenschießen. Ihr Wucherwachstum verdankt das „Silicon Valley Indiens“ der Raumfahrt-, der Computertechnologie und dem IT-Boom.

Der Zustrom kreativer, prekärer Arbeitskräfte hat die Stadt ohne natürliche Standortvorteile – einen Bergs, Fluss oder einer Handelsroute – an den Rand des Kollapses geführt. Bangalore hat die höchste Motorraddichte und die höchste Suizidrate in Indien. Erst seit fünf Jahren existiert eine kleine Metro.

Dieser unwirtliche Moloch aus Müll, Armut und maroder Infrastruktur ist freilich das ideale Feld für Kreative jeden Genres: „Hier gibt es keine positive Mobilität“ befindet Bettina Lockemann, als wir uns mühsam den Weg entlang der 100-Feet-Road bahnen.

Bettler, Straßenhändler und Kühe versperren den Bürgersteig, Greisinnen in grellbunten Saris türmen mit bloßen Händen stinkenden Müll an die Bäume, eine Frau balanciert Brennholz auf dem Kopf, jeden Moment streift den Fußgänger eine der blechernen, gelb-grünen Rikschas, ohne die hier niemand durch das Verkehrschaos kommt.

Ein Hup-Inferno liegt vom frühen Morgen bis weit nach Mitternacht über der smoggeschwängerten Metropole. Schon Mitte April klettern die Temperaturen auf knapp 40 Grad. „Hier ist alle Mobilität schmerzhaft“ sagt die Dokumentarfotografin und promovierte Kunstwissenschaftlerin aus Köln, die sich viel mit der Zukunft der Stadt und deren Wahrnehmung beschäftigt hat.

„Irgendetwas mit Video wird es wohl werden“ erahnt sie ihr Projekt vage, als wir bei einem Obsthändler eine aufgeschlagene Kokosnuss ausschaben. Aber das wird sie noch mit ihren neuen Kollegen im IIHS, dem Indian Institute for Human Settlement, diskutieren – Lockemanns Host.

Tobias Daemgen vom Wuppertaler Kollektiv „RaumZeitPiraten“ ist noch ganz benommen vom Ortswechsel, der Geschwindigkeit und der Intensität der Stadt. Fasziniert betrachtet er, wie unkontrolliert sich die Natur in der Stadt Bahn bricht, Bäume und Sträucher durch jedes freie Mauerloch wuchern.

Die kritischen Urbanisten des Architekten-und Design-Startups „Jaaga“ sind seine Mentoren. Ob die Bangalorer wirklich etwas mit den Lichtinstallationen anfangen können, die er unter den, auf rohen Betonstelen über die Stadt gezogenen „Flyovers“, autobahnähnlichen Zubringern, platzieren will? „Ich bin mal gespannt, wie die hier mit öffentlichem Raum umgehen“ beschreibt er sein Experiment.

Wie genau ihre „performative Installation“ aussehen wird, mit der sie eine ihrer Inszenierungen indisch adaptieren wollen, wissen Robin Detje und Elisa Duca vom Berliner Theaterduo „bösediva“ dagegen noch nicht. Aber für die Verwandlung von Holz zu Fleisch und Zucker zu Glück dürften sie im Indien des wesenden Mülls und der Reikarnationslehren vermutlich Referenzen finden.

„Wenn man den Code der Göttin Kali dafür entschlüsseln könnte, ohne es mit westlichem Blick auszubeuten, könnte es spannend werden“ umschreibt das Duo beim abendlichen Gespräch auf dem Balkon des Atelierhauses das Warten auf den Knackpunkt vermutlich jeder Residency – den Moment einer wechselseitigen Befruchtung der Kulturen.

Die vielarmige Göttin symbolisiert Erneuerung und Zerstörung. Auf dem Trümmergrundstück nebenan spielen Kinder um einen brennenden Scheiterhaufen, auf dem Abfall verbrannt wird.

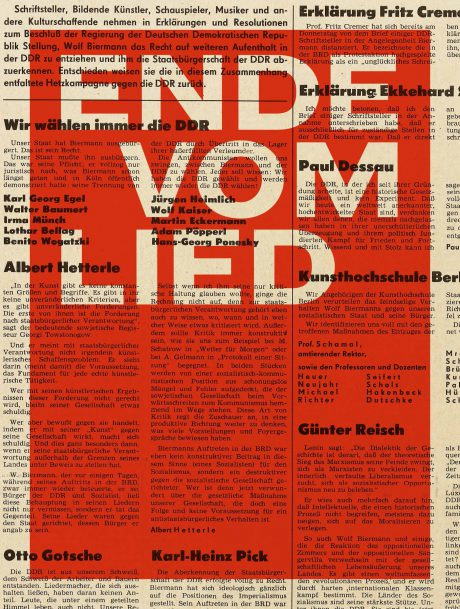

Die Idee, den Zeichentransfer zwischen den Kulturen versuchsweise auf die Spitze zu treiben und das Goethe-Institut mit Hakenkreuzen zu überziehen, verwerfen wir lachend wieder. Den Kontextwechsel würde das Swastika-Symbol vermutlich nicht als der Glücksbringer überstehen, als den wir es beim Spaziergang in der Stadt auf Haustüren und Fußmatten finden.

Trotz des spirituellen Interesses – späte Hippies sind nicht nach Bangalore gepilgert. Wenn die Dresdner Künstlerin Anja Kempe verrät, dass sie hier gern „wegkommen will von meiner Rationalität“ klingt das eher wie ein abstraktes Echo der 70er-Jahre.

Und der Berliner Medienkünstler Wolfgang Spahn ist überhaupt nur nach Bangalore gekommen, weil die Computer-Nerds hier genau die analogen Computer nachbauen können, mit denen er seine fraktalen Klangkompositionen programmiert.

3500 Sprachschüler schleust das Bangalorer Goethe-Institut jedes Jahr durch seine Deutschkurse. Doch seine „bangaloREsidency“ promotet weder deutsche Kultur im Ausland, noch verschafft sie zivilisationsmüden Westkreativen eine ästhetische Frischzellenkur.

Das Programm ist kein Statussymbol wie ein Aufenthalt in der Villa Massimo in Rom, sie bedeutet weder Geld, noch Prestige. Sie demonstriert den unspektakulären, aber spannenden Alltag der Suche nach Interkulturalität – jenseits der Sonntagsreden von Außenministern und Kulturattachées.

Die Intensität, die Geschwindigkeit, den Zeichentsunami dabei muss man aushalten können. Saskia kennt das Indien-Gefühl noch aus der Zeit, als sie als Teenager mit ihren Eltern hier war. „Irgendwann will man nur noch weg“ erinnert sie sich während einer knatternden Rikscha-Fahrt in sengender Hitze, „und wenn man dann weg ist, vermisst man es.“

Ingo Arend

taz vom 22.4.2016

Bild ganz oben CC BY-SA 3.0 Replica of a Gujhyakali idol worshipped in a Temple in Nepal, at a Kali Puja pandal at S. N. Banerjee Road, Kolkata. Author Arnab Dutta

WEBSITE

bangaloREsidency

Share