Die Istanbuler Kunstmesse ist eine Mischung aus ästhetischem Mittelmaß und Szene-Attraktion. In diesem Jahr wurde sie auch noch zum Symbol der Kunstfreiheit.

„So einen Sultan Süleyman kennen wir nicht. Der echte Süleyman hat 30 Jahre auf einem Pferd verbracht. Sein Leben verlief nicht im Serail. Ich kritisiere die Serienregisseure und die Fernsehbosse vor dem Volk. Eine solche Einstellung ist inakzeptabel. Es ist unmöglich, dass mit nationalen Werten gespielt wird“.

Ende 2012 war Recep Tayyip Erdoğan in seinem Element. Weil Sultan Süleyman in der beliebten Fernsehserie Muhteşem Yüzyıl (Das prächtige Jahrhundert) nicht heldenhaft genug dargestellt worden war, schäumte der damalige Premierminister. Prompt wurde die Historiensoap aus dem türkischen Fernsehen verbannt. Das Beispiel des unduldsamen Kunstrichters wirkt bis heute nach.

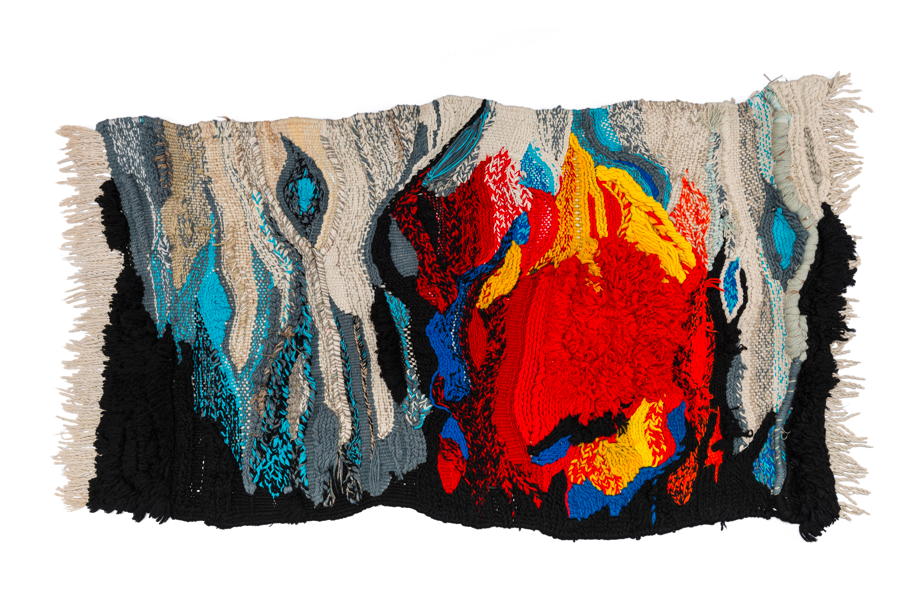

Denn die Drohungen, die am Donnerstag religiöse Fanatiker auf der Istanbuler Kunstmesse „Contemporary Istanbul“ (CI) gegen eine Statue des türkischen Künstlers Ali Elmacı am Stand der chilenischen Galerie Croxatto ausstießen, lagen ganz auf Erdoğans Linie.

Sultan Abdulhamid II. auf dem Bauch einer Frau im Bikini abzubilden, so ereiferte sich kurz vor Messeschluss ein Trupp der nach einem ehemaligen, islamistischen Premierminister benannten „Erbakan Vakfi – Erbakan Stiftung“ sei respektlos. „Allahu akbar“ skandierten sie in den Messehallen. Kaum hatte die Messe das Werk vor den Aufgebrachten in Sicherheit gebracht, brüstete sich die Gruppe bärtiger Männer mit triumphierend gerecktem Daumen und Fahnen schwenkend auf Twitter.

Unter normalen Umständen wäre der Schauplatz des versuchten Ikonoklasmus kaum der Rede wert. Mit fast 80.000 Besuchern im vergangenen Jahr hat der kunstvernarrte, Istanbuler Touristik-Unternehmer Ali Güreli seine 2005 gegründete Messe in zehn Jahren doch tatsächlich in eine Spitzenposition unter den internationalen Kunstmessen gehievt. Diesen Rekord verdankt sie freilich weniger ihrer Qualität.

Perlen im Heuhaufen

Wer lange genug sucht, findet zwar auch auf dieser Messe im Lütfi-Kirdar-Kongress-Zentrum, einen Steinwurf vom Gezi-Park entfernt, immer wieder ein paar Perlen. Die Istanbuler Galerie Daire bot für umgerechnet kaum 2000 Euro eine Plexiglas-Box des türkischen „Propaganda-Artisten“ Nesren Jake mit dem schönen Titel „Ottoman-Slap“ an.

Die fünf ausgestreckten Finger aus Neonröhren darin ironisieren im Stil der Pop-Art die Ohrfeigen, mit denen der kunstkritische Sultan-Präsident sein ungezogenes Volk in ein anderes Zeitalter zurück watschen will.

Und als Şükran Moral, die Altmeisterin der politischen Provokation, in ihrer Überraschungs-Performance „Hit-and-run-my-heart“ mit schmerzverzerrtem Gesicht vier frische Tierherzen vor den ungläubig geweiteten Augen der gut verhipsterten Messebesucher auf eine weiße Standwand nagelte, um gegen Zensur, Repression und Verhaftung und für die Liebe als Allheilmittel zu werben, schien plötzlich etwas davon auf, wie blutig ernst der Alltag nicht nur in der Türkei geworden ist.

Ansonsten regieren die CI verlässlich farbenfrohe Großformate und allerlei schillernde Kostbarkeiten. In diesem Jahr schossen verschleierte und unverschleierte Besucherinnen ihre Selfies am liebsten vor Mike Dargas‘ 30.000 Dollar teurem, hyperrealistischem Ölschinken „Peace of Mind“, auf der eine Frau ihre Zunge wie auf dem Cover von Grace Jones‘ legendären Album „Portfolio“ lüstlich aus dem Mund schießen lässt.

Die glitterbedampften Porzellanhörner namens „Journey to Immortality“ die die New Yorker Galerie Marlborough in ihrer pompösen One-Man-Show des türkischen Künstlers Ahmet Güneştekin für sage und schreibe 600.000 Dollar feilbot, erinnerten weniger an die mythische Dhul-Qarnayn-Figur des Koran als an Horrorkitsch für Halloween, der inzwischen auch in der Türkei gefeiert wird.

Und selbst ernsthafte Galerien wie Johann König aus Berlin, von Ali Güreli auf Händen an den Bosporus getragenes Aushängeschild des Kunsthubs an der Spree, glaubte, den angeblich so populären Geschmack der sehnlich erhofften türkischen Kundschaft bedienen zu müssen.

König bot süßliche Interieurbilder von Matthias Weischer, einem der Stars der längst vergessenen, meist neofigurativen „Leipziger Schule“ an. Kostenpunkt: Zwischen 4.500 und 45.000 Euro.

Dabei sind die türkischen Sammler gar nicht so engstirnig, wie allgemein kolportiert wird. „Collectors‘ Stories“, der von Messekurator Marc-Olivier Wahler und Programmdirektor Marcus Graf neu eingerichteten, überaus erfolgreichen Schau, gelang es, den Schleier von dem Ominosum der türkischen Kunstszene zu ziehen.

60 einheimische Sammler präsentierten ihre Lieblings-Werke. Dazu zählten zwar Werke typisch „türkischer“ Künstlerinnen wie Gülay Semercioğlu, deren Bilder von weitem wie abstrakte Ölgemälde wirken, sich aus der Nähe aber als filigrane Silberdrahtverspannungen erweisen, die ihre Umgebung reflektieren und das Licht brechen. Wer auf Künstler wie Elmgreen&Dragset, Julian Opie oder Frank Stella fliegt, dürfte anderen Perspektiven zugänglich sein als der brutalen Top-down-Variante, die Präsident Erdoğan vorschwebt.

Kaum austrahlungsfähig

Das ändert nichts am labilen Gesamtbild der Messe. Blue-Chip-Galerien aus Europa, Fernost oder Übersee meiden die CI-Messe beständig. Sieht man von einem „major player“ wie der Galerie Lelong aus Paris ab, die immerhin eine Skulptur von Jaume Pensa an den Mann brachte. Die lokalen Galerien sind unzufrieden, weil es Messechef Güreli nicht gelingt, ein international ausstrahlungsfähiges Event zu lancieren.

Dennoch hat es die mittelmäßige Messe geschafft, die auf das Hochpreis-Segment angesetzte Konkurrenz „ArtInternational“ aus dem Feld zu schlagen, die der Londoner Messe-Unternehmer Sandy Angus 2013 am Bosporus gegründet hatte. Mit Hinweis auf die explosive politische Lage hatte die Messe nach der dritten Ausgabe aufgegeben. Unter der Hand war aber zu hören, dass die ArtInternational zwar so glamourös war, wie Galeristen sich Messen wünschen, aber kaum gekauft wurde.

Dass sie aus diesem, teils vor Gericht ausgetragenem Verdrängungswettbewerb als Sieger hervorging, verdankt die CI freilich der Tatsache, dass sie einer Gesellschaft unter akutem Formierungszwang als sozialpsychologisches Ventil und Plattform unreglementierter Kommunikation dient.

Nach einem Sommer politischer Hochspannung suchten auch nicht so kunstaffine Istanbuler nach Alternativen zum überall aufquellendem, ottomanischen Firlefanz, den Bildern ihres grimmigen Präsidenten und den ubiquitären Atatürk-Porträts. Deswegen standen am Mittwoch die Entspannungssüchtigen wieder bis hinauf ins elegante Nişantaşı-Quartier. Nun avanciert dieser immer etwas provinzielle Jahrmarkt auch noch zum Symbol der Kunstfreiheit.

Schon im Vorfeld der Messe hatte Güreli mit dem Motto „Dies ist das Jahr der Solidarität“ für sein „Baby“ getrommelt und Kunst als Mittel von „Dialog, gegenseitigem Verständnis und Aussöhnung“ beschworen. Und der größte Erfolg der Messe, war, dass sie nach den abgesagten Biennalen in Çanakkale und Sinop (SZ vom 16.9.) überhaupt stattfand. Das Signal nach außen war klar und überfällig: Die Kunstszene gibt nicht auf.

Zusammen sind wir stärker

„Zu keiner Zeit stand für uns die Frage im Raum, dass wir absagen“, beteuert der sonst stets hemdsärmelige und eher unpolitische Unternehmer Güreli. „Zusammen sind wir stärker.“ Richtig erhört wurde sein Aufruf, in politisch bedrängten Zeiten auf (s)einer Messe zusammenzustehen, dennoch nicht.

Nicht nur, dass sie angesichts der explosiven Lage im Land auf 70, weit überwiegend türkische Galerien geschrumpft war. Gut zehn wichtige Lokalmatadore fehlten: Rampa etwa, der mondänen Exzellenz-Galerie des Architekten-Ehepaars Arif und Leyla Suyabatmaz sind gewinnträchtigere Messen wie die Londoner Frieze wichtiger als politische Solidarität mit ihren Konkurrenten und einer Lokalmesse vor Ort.

Und der umtriebige Kerimcan Güleryüz, Chef der Galerie „The Empire Project“ hatte schon vier Wochen zuvor mit der neu gegründeten „Contemporary Art Galleries Cooperation (CGDS) sein eigenes „Solidarity-Weekend“ aus dem Boden gestampft.

Auch bei der Regierung verfehlte Gürelis Appell sein Ziel. Noch sitzt zwar kein Bildender Künstler im Gefängnis. Die Verhaftung der 13 „Cumhuriyet“-Journalisten, passgenau zum Messe-Auftakt, sandte freilich Schockwellen in die Szene. Jeder weiß: Kunst und Journalismus sind die zwei Seiten derselben Medaille namens „Freedom of Expression“. Die Einschläge kommen näher.

„Ich glaube nicht“ antwortete Messechef Güreli nur kurz auf die Frage, ob demnächst Kunstinstitutionen direkt betroffen sein könnten. Andere sehen das kritischer. „Das ist der Tropfen, der für mich das Fass zum Überlaufen bringt“, seufzte dagegen ein junger Kurator, der vor zwei Jahren aus den USA an den Bosporus gekommen war, zu der spektakulären Verhaftung. „Ich muss mir langsam meinen Plan B zurecht legen“.

Biennale und Messe zusammen

Angesichts dieser bedrohlicher werdenden Lage ist es vielleicht doch nicht so falsch, wenn im nächsten Jahr zusammenwachsen soll, was eigentlich nicht zusammen gehören soll: Kunst und Kommerz. 2015 hatte sich die Istanbuler Stiftung Kunst und Kultur (IKSV) noch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass ihrer Istanbul-Biennale eine Kunstmesse allzu sehr auf den Pelz rückt.

Für 2017 hat sie eingewilligt, dass das prestigereiche Event und die CI zeitversetzt beide Anfang September eröffnen. Hinter den Kulissen war zu hören, dass Bülent Eczacıbaşı, Vorstandsvorsitzender der auf Pharmazie spezialisierten Eczacıbaşı Holding A.Ş, ehemaliger Chef des Unternehmerverbandes TÜSIAD und Chef der von seinem Großvater Nejat gegründeten und später von seinem Vater Şakir geführten IKSV sein Plazet für die Kooperation gab.

„Langfristig wollen wir mit dieser Liaison einen Istanbuler Kunstherbst nach Berliner Muster entwickeln“, freut sich der geschäftstüchtige Güreli, der sich vor kurzem in weiser Voraussicht schon mal ein Haus an der Spree gekauft hat.

Ob dieser Schulterschluss den Durchmarsch der islamischen Diktatur am Bosporus aufhalten, ihm widerstehen, ihn gar überleben kann, wird sich zeigen. Er muss auch nicht zwingend das Ende der Kunst bedeuten. Das Beispiel der Emirate zeigt, dass sie sich mit der Diktatur recht gut verträgt. „Im Zweiten Weltkrieg gab es doch auch Soap Operas“ zuckte Bedri Baykam sarkastisch die Achseln.

Die türkische Malerlegende, Jahrgang 1957, Pionier des Neuen Expressionismus in den achtziger Jahren, einer der erbittertsten Gegner des AKP-Regimes, steht wie jedes Jahr mit einem Stand seines privaten Piramid-Kunstcenters auf der CI. Die Künstlermähne mit der weißen Strähne nach hinten und einen Schal um den Hals geworfen, wirbt der Ultrakemalist mit Händen und Füßen für seine Künstler, trommelt unermüdlich für die Freiheit der Kunst.

Für den Fall, dass es anders und die Diktatur trotzdem kommt, hat sich der türkische Zeichner bulgarischer Herkunft Ibrahim Resnelli seinen Kolleginnen schon mal als Berufsberater präsentiert:

Auf seinem neuesten Werk hat er in dicken schwarzen Lettern ein altes Zauberwort auf einen Radiergummi geschrieben: „Underground Artist“. Bleibt abzuwarten, ob es soweit kommt. Aber wenn, dann wird der große Kunstrichter im Weißen Palast in Ankara sicher auch daran etwas auszusetzen haben.

Ingo Arend in Süddeutsche Zeitung vom 5.11.2016

Bild ganz oben: Ali Elmacıs heftig umstrittene Arbeit auf der CI | Foto: Galerie Croxxato

Share